台本を読むには実は技術がいる

はい‼ またここで、出てきましたね。この話もブログでたびたび取り上げております。

台本の読み方の技術をもっと詳しく知りたい方はこれを読んだ後に『台本を読むには技術がいる』も併せてご覧いただければと思います。

さてこの話・・・・・実はこの話もあまり知られていない俳優の技術です。

この技術を習得するとこういうことに繋がります。

| 台本を読む技術を習得すると・・・・・ |

|---|

| ① 台詞が入りやすくなる |

| ② 周りからリスペクトされる |

| ③ 稽古が各段に楽しくなる |

| ④ 良い稽古の雰囲気になる |

良いことづくしでしょ(笑)

こういうことが出来る人には、間違いなく良い役が次々に舞い込んできます‼

ですので「いち早くマスターしてね」と講座生にはお伝えしております。

ワークショップではそこまで時間が掛けられないので、なかなかこのことを言えませんが、その場合はこのブログをしっかりと見て、分からないことがあったら説明しますとお伝えしていますので、みんな、この台本を読む技術をマスターする取り組みを行っております。

この技術を駆使すると必ず一目置かれる存在になります‼

それくらい滅茶苦茶大切な技術です。

まず①の「どうして台詞が入りやすくなるか」ですが、どうしてかと言いますと・・・・・これは説明するのが少し難しいのですが、台本に書かれてある台詞って、

作者の意図に沿った展開のリズムがある

のです。これはどういうことかというと、こういうご経験はありますでしょうか。

例えば、言い難い台詞があったとします。すると、誰かからのアドバイスで、簡単に言いやすくなったというご経験。

・・・・・これは、自分の先入観から台詞を読むととても難しい言い方をしていただけで、その先入観を取り払うと簡単に読めるようになったということなのです。

つまり、話し難いように自分が読んでしまっていただけなのですね。でも話の解釈が変われば普通に読めたりするのです。

ですから、話し難いってことは、もしかしたら「そう言う意図で話している台詞ではないよ」というサインなのかもしれないのです。

そういうことは普通にあって、これは極論にはなりますが、作者の意図通りに読めば、セリフって結構言いやすいようになっているものだと私は思ってます。

ですので、毎回台詞が詰まったり、噛んだりするということは、そのセリフの意味の捉え方が違う恐れもあるということも頭に入れておきたいですよね。

作者の意図した展開に沿って読むことが出来るとセリフはとても言いやすいものとなってくるというのが私の経験上ではあります。

こういう時に、ユングの唱える集合的無意識が働いているような感じがして「きっと作者の意図はこうなんだ!」という確信めいたものが得られるのです。

「そんなことは合ってるかどうか、それは分からないじゃないか」と思う方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、こういう時には大抵、他力のような力、つまり阿弥陀如来のお力が働いているような感覚があり、全てにおいて辻褄があったりして、みんなのエネルギーが一つに集まりやすくなるのです。

ジグソーパズルが次々埋まっていくかのように完成の絵がそこにいるみんなは見えてくるようになるのです。

そんな不思議な感覚が味わえるのです。そのようなことを稽古で経験できれば、間違いなく舞台は成功しますので、今ではそれを指針にして舞台づくりをしていたりもしています。

次に②ですが、どうして周りからリスペクトされるかということですが、これは・・・・・

台本には一切書いていないのに、説得力のある演技プランを持ってこられるようになるから

です。これはどういうことかというと、台本を読むには技術がいるという中に、「台本には答えはない」というのがありまして、台本には書いてない答えを持ってくるのですね。ではその答えはどこから持ってくるのかというと・・・・

自分の心の中にあるものから持ってくるのです

また変なことを書いてますが、理屈はこうです。先ほど、少し触れましたが、台本というのは初見が本当に本当に大事で、何故これほどまで大事かというと、

初見で読む感覚とお客様が劇場でご覧になる感覚は似ているから

つまり、お客様目線で物語が組み立てられるのです。「お客様はここでこう思うはずだからこうしよう」と、お客様と近い感覚で戦略が立てられるのです。

ですので、台本をもらって初めて読んだ時の自分の感覚は本当に大切なのです。この感覚の中に答えがぎっしり入っているのです。

ここで、先ほどのことを思い出していただけますか?・・・・私、初めて台本を読むときに必ずノートに書いてるって言いましたよね。

つまり、そういった最初に読んだ感覚をしっかりと書き写していたのですね。

これって凄いでしょ!私の不器用さのお陰でこのやり方が発明されたんです!・・・・・と勝手に盛り上がってますが・・・・(笑) 実際にはこんな感じで書いてます。

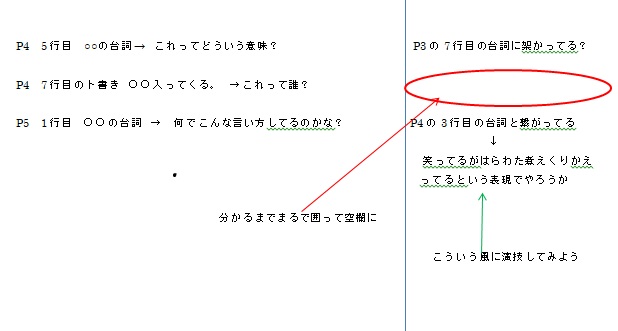

ノートに縦の線を引き左に引っかかった項目を書き、右に自分の思ったことを書く。

ここでのポイントは右に自分の思ったことを書くということです。この思ったことが実は演技構成の答えになることが多いので、台本には答えが書いていないという訳なのです。

考えても分からない場合は丸で囲って空欄にして、続けて読んでいってみて下さい。

さて・・・・・こうすることで、どうなると思いますか?

丸で囲って空欄にしているところは、途中で読んでいる時に大抵埋まるんです。で、ここがとっても重要なのですが、

先ほど分からなくて空欄にしてたところが分かったら。その分かったところにも、「ここでさっきの空欄の所がわかった!」と書くと、お客様に明確に因果関係が分かるような戦略が立てられるのです。

つまり、この台詞はここと繋がっている。このト書きはこういう意味があると明確に見えてくるのです。

自分が初見で引っかかったところは、大抵お客様も引っかかるところ。このようにして観客が引っかかる部分を一つ一つ解決してお見せするとどうなる思いますか?

とても親切に感じて観客はその心得た役の人物の味方になるのです

これは、また違う演技の手法でお客様を味方につけるという技術ですが、このように台本の読み方で観客を物語に誘いやすくすることも、お客様を味方につけることも出来るようになるのです。

初見の観客がそう思うわけですから、ともに稽古をしている俳優からすれば・・・・・

なるほどな‼・・・・・そうやって魅せるんだ!

と唸られますよ(笑)

実はこれにはカラクリがあってですね。俳優陣は台本を何回も何回も読んでいくと、気になっていたことがいつの間にか気にならなくなって、おかしいと思うことがいつの間にかおかしくなくなってしまってということがどうしても起きてしまうのです。

台本を何回も読むことによって盲点を作ってしまうのです

この盲点になっている部分が実は臨場感であったり、鮮度が求められている部分であって、これを見失うことによって、馴れ合いの、マンネリ化した稽古へと進んでしまう原因になるのですね。

こうなると稽古は本当につまらなくなるのです。

ですから、ここで③の稽古が格段に面白くなるという説明もつきますよね。

そうならないために、しっかりと臨場感を大切にして作ることが出来るので、面白いのです。これは、面白いっていうか・・・・・

そこにいる人たちが、そういう雰囲気を大切にしたいという一体感が生まれてくるのです

ですから、出番でない人も前からしっかりと共演者の芝居を大切に見守っているので、その見られている俳優にとっても、やりがいがあるのですね。

大切にバトンを繋ぐ

そんな稽古が成立しているのです。

こうなると、はい!もう④もしっかりと説明できていますね。

④の稽古場の雰囲気も良くなってくるのです。

台本を読む技術を駆使するとこんなことまで繋がってくるのですよね。

奥が深いでしょ!

ですから、台本を読む技術は是非早く身につけていただきたいのです。

ただ、台本を読む技術はまだまだあります。これからも少しずつ説明して参りますが、まずは先ほどもリンクを貼りましたが、『台本を読むには技術がいる』というブログも読んでいただければ幸いです。

さいとうつかさ

劇団ブルア 代表

劇団道化座に13年間所属し、日本各地、海外公演に数多く出演。道化座退団後はフリーで演出・俳優活動を行う。「社会に寄り添う演劇」を掲げ、2019年に劇団ブルアを設立。同劇団代表を務める。現在の演劇活動として、演出業、俳優業だけではなく、関西各地で演劇のワークショップで演技指導も行う。出演回数は400ステージを超え、実践的な演技指導が持ち味。またスタニスラフスキーシステムを独自にアレンジしたブルアメゾッドを作り、「身体動作から感情を誘発させる」演技術を展開し、リアリティーのある演技を追究。「役の人物を介して自分を表現する」「自己探求」などを念頭に演技向上を図り、ありのままの魅力的な自分で勝負する独特の演技コンセプトが好評を得ております。